进入21世纪以来,我国汽车工业呈现井喷式发展。2009年全国汽车产量首次突破1000万辆,2010年突破1800万辆,2013年达到2211.7万辆,同比再度增长14.8%。这是我国连续第五年汽车产量位居全球第一,成为当之无愧的汽车大国。这期间,我国汽车拥有量也快速增长,2012年突破一亿辆,2013年达到1.27亿辆,千人汽车拥有量93.1辆,2001年仅为14.1量,年均增速超过16%。其中千人客车拥有量为77.6辆,货车14.8辆,客车增长比货车快;同时在年产汽车量中,乘用车较商用车的比重也逐年上升,2013年达81.5%,这符合国家汽车产业结构调整的要求和社会经济的发展趋势。按照国际经验,当一国人均GDP达到3000美元时,私人购车将出现爆发性增长。2013年我国人均GDP约为6767美元,属于中上等收入水平,但我国每千人汽车拥有量不仅远低于发达国家水平(美国约820辆,欧洲超600辆),且低于世界平均水平的140辆。就算以美国的一半水平估算,我国汽车保有量还可以在现在的水平上再翻两番!《中国汽车社会发展报告2012-2013》中预测,中国私家车保有量在10年后有望达到2.2亿辆。从这个角度看,我国汽车需求还有相当可观的增长空间。

图1、2001-2013中国汽车产量

表1、2001-2013年全国汽车千人拥有量单位:辆/千人

|

|

2001

|

2002

|

2003

|

2004

|

2005

|

2006

|

2007

|

2008

|

2009

|

2010

|

2011

|

2012

|

2013

|

|

总

|

14.1

|

16.0

|

18.4

|

20.7

|

24.2

|

28.1

|

33.0

|

38.4

|

47.1

|

58.2

|

69.4

|

80.7

|

93.1

|

|

客

|

7.8

|

9.4

|

11.4

|

13.4

|

16.3

|

19.9

|

24.2

|

28.9

|

36.3

|

45.7

|

55.5

|

66.1

|

77.6

|

|

货

|

6.0

|

6.3

|

6.6

|

6.9

|

7.3

|

7.5

|

8.0

|

8.5

|

10.3

|

11.9

|

13.3

|

14.0

|

14.8

|

然而,单纯以“千人汽车拥有量”这一标准来评价我国的汽车市场前景是片面且危险的,这样做忽略了“成熟的汽车市场国家”这一比较前提。我国是人口大国、资源小国,人均资源充裕度远不比欧美资源大国,而汽车产业的发展又不能单兵突进,它依赖社会和自然资源的配套发展。包括土地、能源、环境等在内的资源禀赋的限制,决定了我国汽车市场的发展的特殊性。

一、能源限制决定汽车产能规划必须遵循量入为出原则

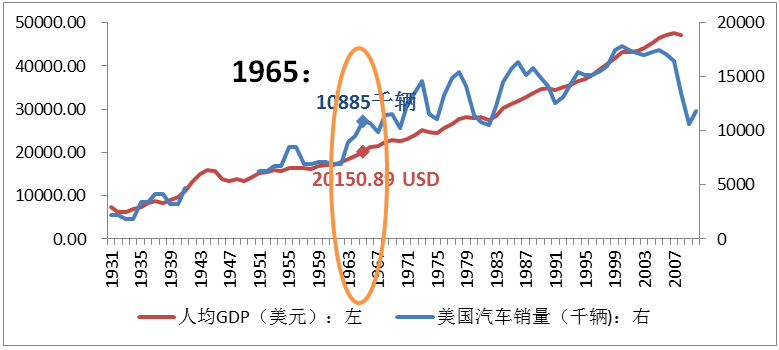

发达国家的汽车行业发展较早。以美国为例,在20世纪头30年间,汽车从新兴产业普及成大众消费品,期间汽车产销大幅提高,在长达30年的时间里实现了25%的年均增长率。根据历史数据,1910年,美国平均210人拥有一辆汽车;1920年每13人一辆汽车;到1929年,每5人就拥有一辆汽车,即到30年代,美国千人汽车拥有量已经超过200辆。到60年代,美国GDP的快速上升再次引发汽车工业大发展。1965年,美国汽车销量达1088.5万,首次突破千万辆,而该年美国人均GDP为20150美元(以2008元美元计)(如图2所示)。充足廉价的石油为美国“车轮”的快速旋转提供了保障和动力。美国是全球能源储备最丰富的国家之一,1973年以前,国际油价被以美国为首的国家所控制,原油价格长期稳定在20美元/桶以下(详见下图3)。对汽车工业来说,那是一个石油绝对储量丰富、相对价格低廉的黄金时期。

图2、美国历年汽车销量与人均GDP

注:历年人均GDP以2008年美元计价

图3、历年国际油价走势(以2008年美元计价)

再对比中国的能源形势。我国汽车工业高速增长始于2000年左右,正值国际油价新一轮上涨周期,08年金融危机前原油价格曾一度逼近140美元/桶,而该年国内人均GDP仅为3414美元,汽车销量在2009年首破千万辆。我国是仅次于美国的第二大石油消费国,但人均原油产量远不及美国:2013年我国原油产量不及美国一半,人口却是是美国的5.5倍,能源安全是我们永恒的忧患。国家能源局长刘铁男曾表示:“我国人口规模、资源禀赋和环境承受力以及可持续发展的内在要求,决定了我们不能敞开口子消费能源。”这种量入为出的思路,是汽车产业进行产能规划时必须遵循的重要原则。目前国内每辆车年均消耗汽油约2吨,若以去年国内汽车销量2200万辆翻一翻的水平估算,年汽油消耗量将达到9000万吨,再对比一下我国已经超过55%的石油对外依存度,这样的规模着实令人喜忧参半。

二、治污刻不容缓,尾气难逃其咎

汽车数量剧增,给自然环境中的空气、土地资源、水资源、海洋、人文环境及人类的生存和健康带来许多不利影响。主要表现在噪音污染、城市二次光污染、汽车排放尾气中含有一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、碳氢化合物以及对人体产生不良影响的其他一些固体细微颗粒物污染等。尤其是以汽车尾气为最主要流动污染源的PM2.5,近年来正威胁着国民健康。含毒雾霾已经严重到不得不治的程度,而汽车的大行其道则“功不可没”。

三、“人多地少、山地多平地少”为道路交通套紧箍咒

有研究表明,汽车保有量与公路里程数动态相关。截至2012年底,交通部公布的我国公路里程数达到423.75万公里,位居世界第二,由此计算的每公里(公路)汽车保有量为26辆,与世界主要经济体的平均水平40辆相比,交通状况不算太糟糕(详见表2所示)。每公里可容纳的汽车数量和一个国家的驾驶人综合素质、交通管理水平以及车辆使用频率之间存在显著的相关性。以德国和日本为例,这两个国家的驾驶人综合素质和规则意识在全球享有盛誉;而日本的智能交通系统、德国的高速公路不设速度上限,都体现了极高的交通管理水平。而我国无论在交通管理水平、车辆使用频率,还是车辆聚集度上,都被发达国家拉开一大截,“28.5”下的真实交通状况或许还要恶劣一些。

表2、各国每公里汽车保有量

|

每公里汽车保有量(辆)

|

美国

|

日本

|

德国

|

意大利

|

俄罗斯

|

|

38.0

|

56.9

|

69.5

|

69.8

|

28.2

|

|

英国

|

西班牙

|

巴西

|

法国

|

中国

|

|

66.0

|

32.3

|

15.9

|

33.6

|

28.5

|

我国国土虽总量辽阔,但“人多地少”、“山地多,平地少”是我国国土资源有别于美国这样以平原为主国家的显著特点。尤其是西北部,地形崎岖复杂,且人口稀疏,公路建设难度大、利用程度低。笔者整理了全国各省市千人汽车拥有量和每公里汽车保有量的分布情况(以国家统计局公布的最近时间数据为例,如图4所示),青海、西藏、贵州、四川等中西部省市的每公里汽车保有水平显著低于全国平均。相比之下,2012年北京每公里汽车保有量为230辆,上海170辆,天津144辆!主要经济发达省市、城市的交通恶化程度可见一斑。随着大中型城市汽车保有量的快速增长,汽车限购已成为部分城市解决交通拥堵的首选方案。2010年北京成为首个发布汽车限购令的城市,此后上海、广州、天津等省市纷纷出台限购、限行措施。未来,城市道路交通这道“硬伤”若不能得到实质性改善,还将有更多一、二线城市存在限购限行的可能性,给汽车需求增长带来不确定性。

图4、汽车保有量在全国分布不均(2012)

按照发达国家的经验,汽车需求与人口密度呈显著的负相关,不仅体现在国家和区域,也适用于城市内部。如伦敦、纽约、东京,由于人口密度低、居住分散、公共网络密度低等原因,三座城市离市中心越远的区域汽车拥有水平越高(如表3)。而中国的城市结构是向着集约化的方向在运动,农业人口进城,小城镇人口向上一级城市转移,小城市的人口向着中、大城市转移。这种人口和经济水平的严重东西部不均、城乡不均,加上我国公共交通网络的快速发展,弱化了人们对于驾车出行的依赖。新型城镇化的进程或能改善这种困境,但仍是前途漫漫。

表3、纽约小汽车保有水平与出行方式结构

|

区域

|

千人小汽车拥有量(辆)

|

公共交通出行比例(%)

|

驾车出行比重(%)

|

|

曼哈顿

|

120

|

38%

|

11%

|

|

外围市区

|

240

|

29%

|

44%

|

|

近郊区

|

570

|

10%

|

85%

|

|

远郊区

|

650

|

6%

|

89%

|

四、总结

资源禀赋决定了国内汽车需求的释放,其进度不能如想象中顺利、程度不能如想象中彻底。此外,以出口拉动汽车市场的愿望也难以达成,尤其是整车出口形势正经历严峻考验。笔者整理了2001年我国汽车商品进出口总额的变化情况(如图5所示),可以看到2008年以前,汽车商品出口增速一直高于进口增速(2004年除外),这期间我国实现了汽车商品净进口到净出口的转换;2008年下半年由于受到全球金融危机影响,出口增速于2009年大幅回落;2011年至今,汽车出口虽在恢复,但速度一直低于进口,进口强、出口弱的特点突出。今年上半年,汽车累计进口增速回升到31%,出口则下降到-9%,波动远大于进口。汽车商品出口中,零部件出口额是整车的5倍左右;而进口车整车进口却比零部件进口数量增长快很多。从这个角度看,国内本就有限的汽车容量被进口车加速占据,而整车出口却没有为汽车产业的发展增添新的活力。

图5、2001-2013年我国汽车商品进出口

以上种种均警示着,我国汽车工业未来的发展形势并不如表面美好,对增长空间、增长速度的判断尤需以我国资源禀赋为基石,保持理性眼光,不考虑代价地怀揣着“中国汽车必将超过美国”的梦想,也可能永远都是个梦。